目次

ゴジラKOMとは?作品概要とモンスターバースの位置づけ

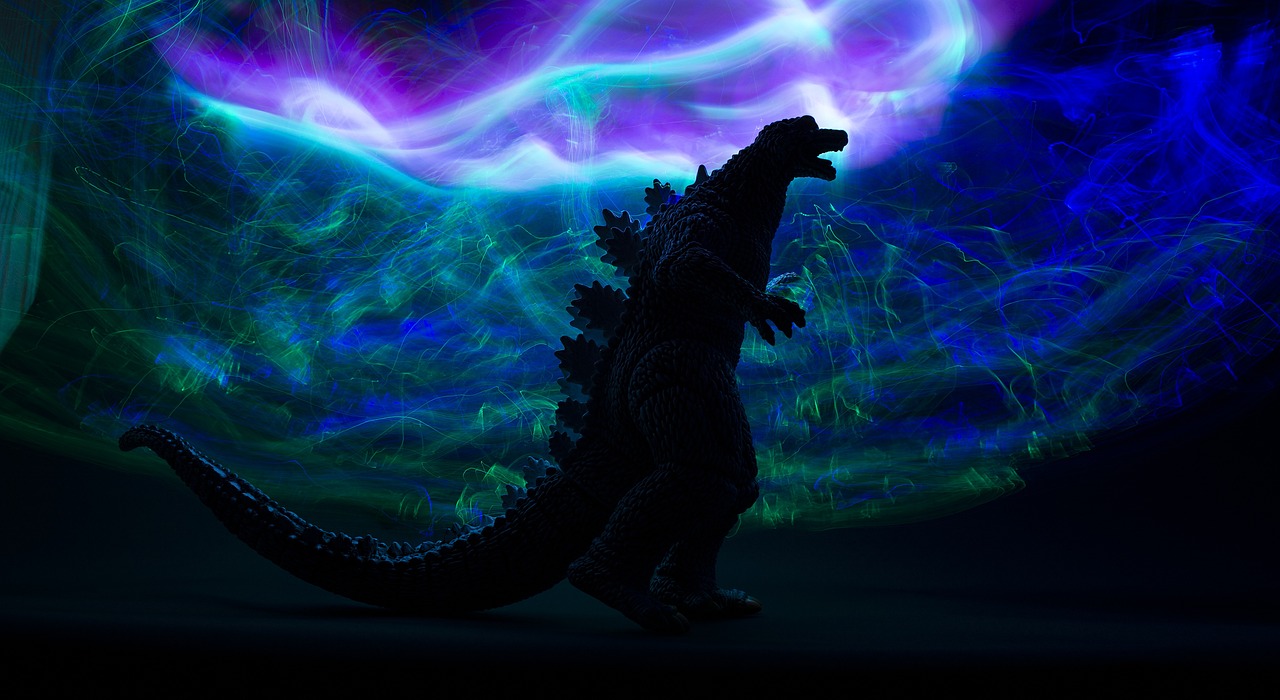

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』は、ハリウッドが本気で描いた“怪獣神話”の極致です。ゴジラ、ギドラ、モスラ、ラドン――四大怪獣が激突するスケール感と、神々のように崇められる存在感が圧巻の一本。本作はモンスターバース第3作として、壮大な世界観と人類との関係性を掘り下げています。映像・音楽・演出すべてが重厚で、シリーズ未見でも十分に楽しめる構成。この記事では各怪獣の描かれ方やテーマ、映像表現、惜しい点までを丁寧に解説しつつ、視聴方法もご紹介。初見の方にも、シリーズファンにも届く一篇をお届けします。

作品情報・公開年・スタッフ陣

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』は、2019年に公開されたハリウッド版ゴジラ映画で、レジェンダリー・ピクチャーズ制作のモンスターバース第3作にあたります。監督はマイケル・ドハティ、脚本も彼が中心に担当。音楽にはベアー・マクレアリーが起用され、日本版ゴジラの名曲も大胆にアレンジ。怪獣たちの映像美と壮大なスケールが話題を呼び、ファンからは「西洋神話として再解釈されたゴジラ映画」として評価されました。

モンスターバースとは何か

モンスターバースは、レジェンダリー社が構築する“ハリウッド怪獣ユニバース”で、ゴジラやキングコングといった巨大生物(=タイタン)を中心に据えた一大シリーズです。2014年の『GODZILLA』から始まり、本作『KOM』で世界観を大きく拡張。従来の単発映画と異なり、怪獣たちが互いに関係を持ち、物語が連続して進行する点が特徴です。本作ではその“神話的側面”が強調され、単なる怪獣アクションを超えた深みが与えられています。

主要怪獣(タイタン)の登場と描かれ方

ゴジラの変化と象徴性

本作のゴジラは、単なる怪獣ではなく「地球の守護神」として描かれます。特に注目すべきは、放射熱線を放つ背びれの演出や、終盤での“バーニング・ゴジラ”化。これは1995年『ゴジラvsデストロイア』のオマージュでもあります。また、芹沢博士が命と引き換えにゴジラへ核エネルギーを与えるシーンは、人類とゴジラの絆を象徴する場面。怒りの怪獣から信頼される王への変化が、神話的に表現されています。

ギドラのビジュアルと存在感

キングギドラは、本作の“最終ボス”として神格化されるほどの存在感を放ちます。三つ首、金色の鱗、雷撃など従来の特徴を踏襲しつつ、空中に浮かぶその姿はまさに神の怒り。宇宙由来の存在という設定が追加され、人類史を超越した“外なる侵略者”として描かれます。ギドラの咆哮には異なる音階が重ねられ、三位一体の不協和音が不気味な威厳を放っています。ゴジラと真逆の「混沌の王」として配置されたキャラクターです。

モスラの神聖さと悲劇性

モスラは“聖なる存在”として登場し、その美しさと儚さが作品の情緒を担います。羽化の瞬間から神々しさが漂い、音楽や光の演出も幻想的。ギドラに対抗するため、モスラは自らの命を賭してゴジラを援護し、死の際には光となってゴジラへ力を託します。そのシーンは神話における“命の継承”そのものであり、観る者の胸を打ちます。東宝版『モスラ』の「祈り」や「守護神」としての側面が、ハリウッド流に昇華されています。

ラドンの破壊美と忠誠

ラドンは火山から出現し、火の鳥のような姿で空を舞います。その登場シーンは圧巻で、噴火と共に赤く染まる空にシルエットが浮かぶ演出はまさに“破壊の化身”。空中戦ではラドンらしい俊敏さと暴れっぷりが健在ですが、注目すべきは物語中盤でギドラに“服従”する点。強者に従う本能的な行動は、怪獣たちが生態系の中に生きていることを示しています。終盤ではゴジラに頭を垂れる姿が描かれ、“忠誠”という意外な側面が光ります。

怪獣たちの関係性と世界観構築

『KOM』では、怪獣たちが単なる敵味方としてではなく、“生態系”の中で位置づけられています。ゴジラが王であり、ギドラが“外来種”として秩序を乱し、他の怪獣たちはその影響を受けて動き出す。この構図は動物界のヒエラルキーを連想させ、自然界の象徴としての怪獣たちをリアルに描いています。また、世界各地で目覚める“他のタイタンたち”の存在は、シリーズ全体のスケールを一気に広げました。群像劇としての怪獣描写が際立っています。

物語とテーマ:人類と怪獣の共存

ヴェラ・ファーミガ演じる母の選択

本作の鍵を握る人物が、エマ・ラッセル博士(ヴェラ・ファーミガ)です。彼女はタイタンの復活による“地球の浄化”を信じ、ギドラを呼び起こしてしまうという極端な選択をします。環境保護と人口抑制という現実的なテーマを背景に持ちながらも、その行動は次第に悲劇を招くことに。家族を守りたいという母としての情と、人類全体の未来を思う科学者としての矛盾。その揺れ動く姿は、「人間の傲慢さ」と「赦し」の物語でもあります。

「王の帰還」=支配か共存か

「キング・オブ・モンスターズ」とは、単にゴジラが最強であるという意味ではありません。本作では“王とは何か”という問いが軸になっています。ギドラは支配者として怪獣たちを従わせようとする存在であるのに対し、ゴジラは“調和をもたらす王”として描かれます。力による支配ではなく、自然と共にある存在。この対比が、タイトルの真意=支配か共存かという構図に通じ、観客に深い問いを投げかけています。

科学者芹沢博士の決断と死

渡辺謙演じる芹沢博士は、前作から引き続き登場するシリーズの良心的存在です。本作では命を懸けてゴジラに核エネルギーを与え、力を取り戻させるという決断を下します。この行動は、“人類が神に手を差し伸べる”という構図でもあり、極めて宗教的な象徴性を持っています。博士の「さようなら」という台詞には、科学者としての覚悟と、ゴジラへの信頼、そして人類が自然への敬意を学ぶべきというメッセージが込められています。

環境メッセージと地球回復の比喩

『KOM』は、単なる怪獣映画ではなく“環境寓話”としての側面を強く持っています。ギドラによる破壊の後、地球の生態系が回復していく描写があり、これは“浄化”というテーマを象徴的に描いています。タイタン=自然の化身としての存在であり、人間の都合で封印した結果、バランスが崩れたという世界観は現代の環境問題を暗示しています。モスラの死やゴジラの復活は、命の循環と再生の物語でもあるのです。

ハリウッド流“神話”再構築の視点

本作の最もユニークな点は、ゴジラを“神話”として再構築している点です。怪獣は単なるモンスターではなく、世界各地に伝わる神々や伝説とリンクさせることで、グローバルな神話体系の一部として描かれます。ギドラが“外から来た悪神”、ゴジラが“地の王”、モスラが“聖母”として機能し、それぞれが役割を担う構図はまるで神々の戦争。ハリウッド的英雄譚に、日本発のゴジラ神話が溶け込んでいく様は壮大で、文化的にも興味深い試みです。

映像・音楽・演出の魅力

ゴジラテーマのアレンジと重厚感

音楽は『GODZILLA』とは一変し、伊福部昭のゴジラテーマを基調としたアレンジが中心となります。ベアー・マクレアリーによるサウンドトラックは荘厳で重厚、特にゴジラ登場時には「神の帰還」を思わせるような荘厳な旋律が響き渡ります。和太鼓や合唱を取り入れた編曲が迫力を生み、怪獣たちが神格化された世界観を音楽面からも支えています。オリジナルへのリスペクトとハリウッド的スケールの融合が、見事に結実した例といえるでしょう。

怪獣バトルのスケールとカメラワーク

本作の怪獣バトルは、ハリウッド怪獣映画の中でも屈指の迫力を誇ります。空、海中、都市と舞台を変え、あらゆる角度からの戦闘が描かれています。特筆すべきは、カメラワークの視点が「人間目線」に徹していること。巨大な怪獣を下から見上げるアングルが多く、画面に映るのは“恐怖”と“畏敬”の感情を喚起する構図ばかりです。爆発と光が交錯する中での戦いは視覚的にも圧倒的で、単なる派手さを超えた演出が光ります。

色彩と演出の宗教的表現

『KOM』では色彩の使い方が非常に印象的です。ゴジラは青、ギドラは金、モスラは白と虹、ラドンは赤――それぞれの怪獣に象徴色が与えられ、それが神話的な印象を強化しています。また、空に光が走り、大地が割れ、天から雷が落ちる描写には旧約聖書的な“神の裁き”のイメージすらあります。怪獣たちの出現が“黙示録”のように感じられるのは、映像と音が宗教的象徴として組み立てられているからです。

モスラの音楽と登場シーン

モスラの登場シーンは、本作でもっとも幻想的なパートです。繭から羽化し、美しく光る羽を広げて舞うシーンでは、かつての『モスラ』の音楽がリスペクトされた形で流れます。モスラのテーマは祈りや神聖さを感じさせる旋律であり、本作ではそれを現代的にアレンジ。舞台装置も水や光を多用しており、“聖母”のような存在として描かれています。その儚さと美しさが際立つことで、物語に情緒的な深みが加わります。

劇場での臨場感と没入感

『KOM』は、映画館で観ることで真価を発揮する作品です。音響設計はIMAXやドルビーアトモスにも対応し、地響きのような低音と共に怪獣の咆哮が全身に響き渡ります。また、暗がりの中で繰り広げられるバトルシーンや、激しい光と色彩の演出がスクリーン全体を覆い尽くすように展開。視覚・聴覚を同時に圧倒する“体感型エンタメ”として作られており、自宅鑑賞とは一線を画す没入体験が得られます。

惜しいポイントと賛否の分かれた点

人間ドラマの弱さと賛否

本作に対して多く寄せられた批判の一つが、「人間ドラマが浅い」という点です。登場人物たちの動機や心理描写がやや表面的で、特に家族の葛藤や和解が唐突に感じられる場面も。怪獣映画としては“怪獣優先”の構成で問題ないという見方もありますが、ハリウッド的な感情移入の期待値には届かないと感じる視聴者もいます。物語の主軸が怪獣である以上、仕方ない部分でもあり、評価が分かれる要素となりました。

怪獣の出番のバランス

怪獣ファンからは「登場怪獣が多すぎて、それぞれの見せ場が物足りない」との声もありました。ギドラ、モスラ、ラドン、そしてゴジラ以外にも複数のタイタンが登場しますが、それらは一瞬しか映らないケースが多く、“顔見せ”に終わっている印象も。一方で、主要怪獣の描写は非常に濃密で、シリーズの先への期待感を煽る構成でもあります。欲を言えば、脇役怪獣にももう少し見せ場が欲しかったところです。

前作とのテンポの違い

前作『GODZILLA』が“じらし”と“重み”を重視した作品であるのに対し、『KOM』は序盤から怪獣バトルが連発されるテンポ重視型となっています。この急激なスタイルの変化は、前作を好んだ層にはやや落ち着きがなく感じられるかもしれません。逆に言えば、前作の不満点だった「出し惜しみ感」を改善した形とも言え、より娯楽作として振り切った結果のテンポ設計と言えるでしょう。

ギドラの背景描写不足

ギドラは圧倒的な存在感で本作の敵として描かれますが、その正体や来歴についての説明は意外と少なく、“宇宙から来た外来種”という情報が断片的に示されるのみです。ファン目線では「もっと掘り下げてほしかった」という欲求も残ります。ただし、あえて神秘性を持たせて“説明しきらない悪”として演出することで、ギドラを単なる怪物ではなく“神話的存在”として際立たせる効果もあります。

映画全体のトーンと好みの分かれ方

『KOM』は、映像・音楽・演出すべてが“壮大で神聖”というトーンで統一されていますが、それが逆に「重すぎる」「大げさに感じる」といった声にも繋がりました。宗教画のような光の演出や神話的な台詞回しは好みが分かれる部分であり、ライトな怪獣アクションを期待していた層には少々厳粛すぎる印象を与えるかもしれません。壮大さと娯楽性、そのバランスは今後のシリーズでも課題となり得るポイントです。

視聴方法とおすすめVOD

サブスクで見るならどこ?

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』は、複数の動画配信サービスで視聴可能です。中でもU-NEXT、Hulu、Amazon Prime Videoなどが代表的ですが、配信状況は変動するため、都度の確認が必要です。レンタル配信か定額見放題かでも異なります。コストを抑えつつ高画質で楽しみたい場合は、無料トライアル期間を活用するのも一つの手。怪獣映画ファンであれば、モンスターバース全作を揃えているサービスを選ぶのがおすすめです。

U-NEXTやHuluなどの比較

U-NEXTは、ゴジラ作品の配信数が多く、モンスターバース全作に加えて日本版ゴジラも多数ラインナップされています。特に新作に強く、最新映画も早期に配信される傾向があります。一方でHuluは月額が抑えめで、日テレ系作品と合わせて視聴できるのが特徴。Prime Videoはコスパは最強ですが、作品が見放題かレンタルかの判別がやや分かりにくい点に注意が必要です。視聴環境や他の利用目的も含めて、使い分けが鍵になります。

DVD・Blu-ray購入派へのおすすめ

配信も便利ですが、コレクション性を重視するならDVD・Blu-rayの購入もおすすめです。特典映像やコメンタリー、ブックレットなど、ファン心をくすぐる要素が多数。特に海外盤には日本未収録のボーナスもあり、映像特典目当てで輸入盤を選ぶ人もいます。また、劇場の音響に近い再現を求めるなら、ドルビーアトモス収録版のBlu-rayが最適。物理メディアならではの高音質・高画質で、『KOM』の迫力を最大限に堪能できます。

モンスターバース一気見のすすめ

『ゴジラKOM』を楽しんだ後は、ぜひモンスターバース全作の一気見をおすすめします。時系列としては、『キングコング 髑髏島の巨神』→『GODZILLA』→『KOM』→『ゴジラvsコング』の順で観ると、物語のつながりがより明確に。世界観の広がりや、各タイタンの役割の変遷も楽しめます。特にギドラやモナークの存在を軸に追っていくと、シリーズを通しての“人類と怪獣”の対話が立体的に見えてきます。

関連グッズやサントラ紹介

『KOM』は関連商品も充実しており、ソフビやアクションフィギュア、Tシャツなど多彩なアイテムが発売されています。中でもS.H.MonsterArtsシリーズは造形・可動共に高評価。また、ベアー・マクレアリーによるサウンドトラックは単独でも聴き応えがあり、映画の余韻を何度でも味わえます。Amazonや楽天などでグッズを検索すると、怪獣ごとの商品展開も豊富。映画の世界観を日常に持ち込む楽しさも、ファンにはたまりません。

コメント